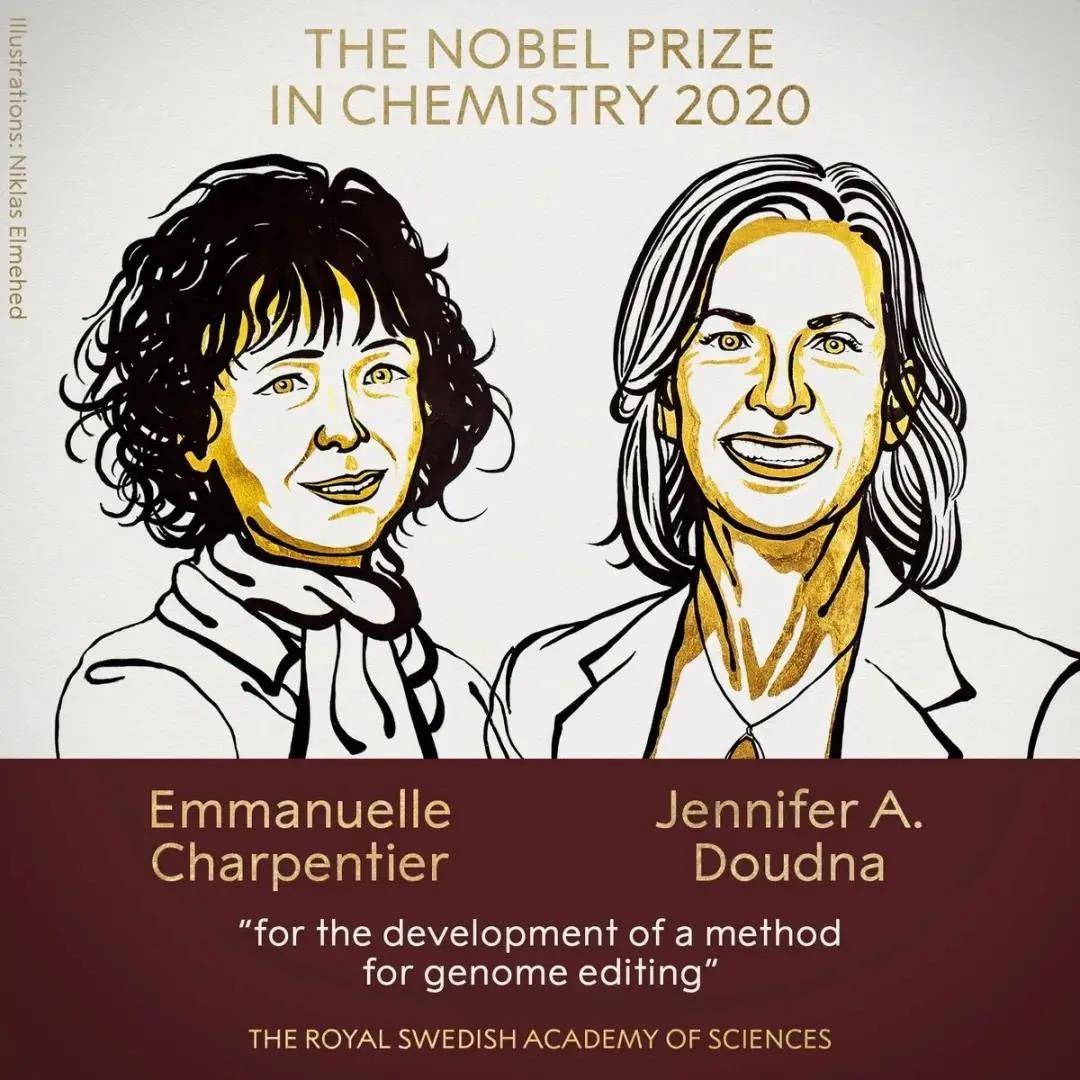

2020年诺贝尔化学奖,颁给了两位基因编辑技术科学家。

要知道她们在去年,可是诺奖生理学\医学奖的热门候选,并且支持者非常坚定,认为是时候轮到她们了。没想到一年之后,该方向研究在“理综”奖——诺贝尔化学奖实现加冕。

她们是:

Emmanuelle Charpentier,法国籍科学家,德国柏林马克斯·普朗克病原体科学研究所主任。

Jennifer Doudna,美国籍科学家,现为加州大学伯克利分校教授,霍华德·休斯医学研究所研究员。

诺奖委员会称:

他们开发了基因技术中锐利的工具之一:CRISPR/Cas9“基因剪刀”。利用这些技术,研究人员可以极其精确地改变动物、植物和微生物的DNA。这项技术对生命科学产生了革命性的影响,可以帮助研究者开发新的癌症疗法,并使治愈遗传疾病的梦想成为现实。

P1

Emmanuelle Charpentier

艾曼纽·夏邦杰

Emmanuelle Charpentier,(艾曼纽·夏邦杰)现任德国柏林马克斯-普朗克感染生物学研究所所长。她1968年出生于法国的Juvisy-sur-Orge,今年52岁,本科在巴黎的Pierre and Marie Curie大学(今索邦大学理学院)学习生物化学、微生物学和遗传学。

因为调动工作搬家到了柏林,夏邦杰的办公室仍然是空荡荡的,行李箱还没有打开。除了电脑外,大部分物件包括她的照片,仍在封有泡沫的包裹中,堆放在一个角落里。而那些塞满了书和论文的纸箱仍然堆放在隔壁的房间,尚未开封。但是,穿过走廊就能看见她的实验室充满了活动。仅仅用了几周搬迁完毕,她总是让实验室尽快投入研究。这个事体说明两个问题,她近三年已经搬了四次家。不打开办公用品主要是心思不定,没准那天又要搬动呢。

艾曼纽那年48岁,她一步步地爬到目前的世界知名教授的位置,道路艰辛曲折,历尽千难万苦,实在来之不易。她的特点是换地方,在过去的20年中她已经到过5个不同的国家,在9个不同的大学工作过。频繁的搬迁似乎并不妨碍这位享誉世界的知名微生物学家的工作,因为她始终潜心于细菌信息生物学寻找控制调节细菌基因组的机理。“我只想脚踏实地,专注于科研。”她似乎稳操胜券的说。

她出生在巴黎附近的一个小镇,她从小就有一个清晰的目标:要做点什么事来推进医学的发展。

作为一个在巴黎郊区长大的小女孩,夏邦杰的父亲是一名公园经理,母亲从事精神病学工作,她受到父亲和母亲的鼓励,去探索自己的许多学术兴趣。“我是一个认真的学生,”她回忆说,“但我对很多事情都感兴趣。我喜欢纯科学和数学,但我也对人文科学——心理学、社会学和哲学感兴趣。”

小时候,在学校听生物老师讨论微生物学相关话题时,她便对对微生物学产生了兴趣,她还记得父亲教她许多植物的拉丁名称。“也许这影响了我追求科学,”她笑着说。

而母亲则一直对她充满着信心,因此当她一路学习生物化学、微生物学和遗传学,获得微生物学博士学位,并向家人宣布将在法国巴斯德研究所从事研究时,她的妈妈从未感到过惊讶。她回忆称:“妈妈告诉我,我12岁左右时就宣布有一天会在那儿工作。”

夏邦杰的父母,对她没有任何指导但也没有施与干预和限制,总是支持她的想法。她曾经学过钢琴、芭蕾,但她更倾心于医学和生命科学的研究。她是在Pierre和玛丽 · 居里大学读的本科,而后决定在巴斯德研究所的攻读博士,期间从事了抗生素耐药性的基础研究。

P2

Jennifer A. Doudna

詹妮弗·安妮·杜德娜

Jennifer A. Doudna(詹妮弗·安妮·杜德娜),生于1964年2月19日,今年56岁。美国生物化学家,目前她是加州大学伯克利分校化学系和分子与细胞生物学系的讲座教授,被称为“CRISPR基因编辑教母”。杜德娜1985年毕业于波莫纳学院,1989年获得哈佛大学医学院博士学位。

杜德娜出生于美国华盛顿区,七岁时,随父母搬往夏威夷的一座小镇,她的父亲是夏威夷大学的英语文学教授,而母亲在当地社区大学教授历史。

在这座小镇上,她感觉到的是格格不入。这里的生活人群以波利尼西亚人和亚洲人后裔为主,蓝领家庭的社区氛围浓厚,而金发、蓝眼睛,出身于学术精英家庭的她体会到了孤独感。

书本成了她的“栖身之所”,除此之外,她也一个人去探索夏威夷岛上的火山、海滩,研究那些茂密的植被。逐渐地,她开始对自然美景之下的生物多样性产生兴趣。

杜德娜的父母本就对天文学、地质学和进化论充满了热情,为她提供各种主题的科学书籍,并带她去参观博物馆,非常支持她的科学探索兴趣。

他们也会安排女儿与生物学家一起做实验,培养她的实践能力。父亲的同事——夏威夷大学的生物学家唐·爱马仕(Don Hermes),曾让杜德娜做了一次实验,调查一种特殊的真菌是如何感染纸莎草的。在这为期几周的实验过程中,杜德娜发现钙离子在真菌的发育中起着重要作用,也学到了一些实验操作技巧。这次实验打开了杜德娜的科学大门,她说“这是我次体验到科学发现的快感,一种从未感受过的,但渴望有更多的经历。”

杜德娜次对生物化学产生兴趣是在她12、13岁的时候。

一是父亲赠送的诺贝尔生理医学奖得主James Watson的著作《双螺旋:发现DNA结构的故事》(The double helix),让她对生命奥秘所吸引。二是一位年轻的女科学家关于正常细胞如何变癌的演讲,激发了她的科学追求。

P3

天赋只是起点

后天教育才是根本

两位科学家的确很有学术天赋,在童年时期,就已经朦胧地接触到了自己非常感兴趣的学科方向。但另一方面,更值得关注的是,这种天赋是怎么被保存和激发出来的?

我们常说,每个人都有不同于他人的天才之处,事实真的如此吗?没错,这的确有科学依据。

美国教育专家Taylor将才能区分为六种类型:

(1)学业才能;

(2)创造或制造的才能;

(3)评鉴或决策的才能;

(4)计划的才能;

(5)预判的才能;

(6)沟通的才能。

他也指出,如果学生的不同才能能够得到积极培育,则几乎所有学生均可以成为某方面才能的优异者。

这当然涉及到社会、学校、教师等各种资源的共同培育,但作为父母,我们也要意识到,孩子将继承我们的某种才能,也需要得到我们的引导和鼓励。

正如上文中的2位科学家,他们的父母都从事科学教育工作,或者对科学拥有浓厚兴趣;他们通过口传心授,或借助书籍、博物馆、实验等方式,为孩子营造追求、探索科学的轻松氛围。

父母是孩子的启蒙者,也是教育资源的提供者。而当孩子拥有其他的兴趣时,他们给予的是支持,而非阻止。在不违法、不违规的前提下,孩子所有的兴趣爱好都将使他更丰富、更完整。

科学和艺术,能够帮助左右脑不同区域的开发,逻辑思维、创造力在职业中的重要性是并存的,正如夏邦杰所言“你需要严谨,但也需要能够放手。”

天赋也需要教育和引导,才能让天才少年发挥出自己的力量和潜力,斯坦福大学心理学家卡尔·洛德威克(Carol Dweck)曾经说过:“天赋只是一个起点,后天的培养和教育才是塑造他们成才的根本。”